L'Autre - ARLL

Tout l'effort de Marie-Thérèse Bodart tend à rendre à notre monde malade d'irresponsabilité un sens qu'il a perdu : celui de l'importance de chacun de nos actes, de chacune de nos pensées.

Disponibilité: En stock

Le récit qu'on va lire, L'Autre, évoque une communion diabolique qui se fait par le bas. Julien Green a parfois approché de ce monde infernal et plus encore, l'auteur de La Confession d'un pécheur justifié, James Hogg. Dans cette œuvre, comme dans Le Mont des oliviers, Marie-Thérèse Bodart s'efforce de faire sentir l'étroite solidarité qui lie l'homme à l'homme. « Aucun homme n'est une île », a-t-on dit. Nous portons, dans le bien et le mal, sur nos épaules, le destin de tous. Déjà, dans Les Roseaux noirs (Samsa, Bruxelles, 2014), le personnage central, Hubert de Chatelroux, constatait : « J'ai tout perverti autour de moi parce que je suis impur. » Tout l'effort de Marie-Thérèse Bodart tend à rendre à notre monde malade d'irresponsabilité un sens qu'il a perdu : celui de l'importance de chacun de nos actes, de chacune de nos pensées. Si Les Roseaux noirs est une œuvre sauvage, forte et fascinante, elle reste encore marquée par une écriture romanesque « à la française » qui n'est sans doute plus celle de notre temps. Par contre, avec L'Autre et Les Meubles, on détecte un écrivain foncièrement insatisfait, toujours à la recherche du plus vrai et qui va, peu à peu, sans violence mais sans regret, déliter l'intrigue traditionnelle, afin que l'Étrange, le cauchemar, l'exploration des labyrinthes intérieurs prennent le pas sur tout le reste, qui ne sera plus que prétexte. Comme si, à la jeune femme de 1938, héritière du roman psychologique, se substituait un être dont la maturité créatrice se rapproche de l'univers kafkaïen.

L'Autre - ARLL

- 124 pages

- Dimensions : 140x205 mm

- Type : imprimé

- Couverture : softcover

- Poids : 140g

- ISBN : 978-2-87593-026-2

- Maison d'édition : SAMSA Editions

Marie-Thérèse Bodart

Marie-Thérèse Bodart (1909-1981) était romancière, dramaturge, et critique. Elle a été l’épouse du poète Roger Bodart, mère de l’écrivaine Anne Richter et grand-mère de l’autrice Florence Richter. Elle est enfin une des figures majeures des lettres belges, dont on poursuit la redécouverte. Marie-Thérèse Bodart a tenu une importante chronique littéraire dans la revue internationale Synthèses. Son œuvre est rééditée chez Samsa édition.

Dernières parutions

Ripple-marks (1976) est peut-être le plus grave des livres de Muno.

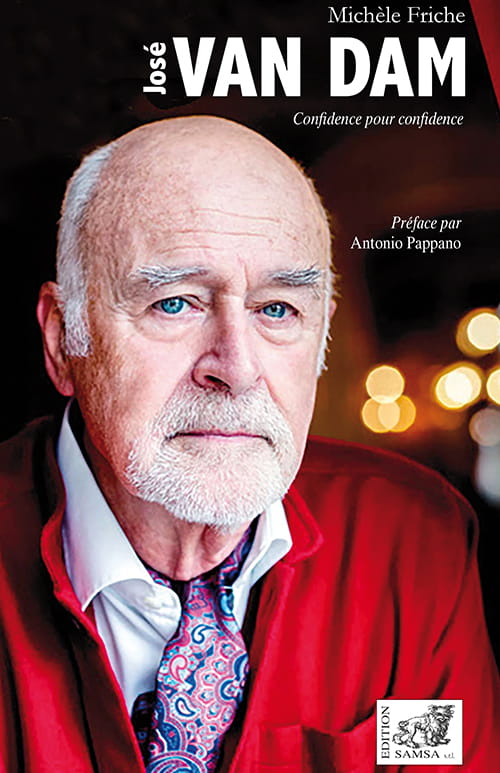

Le livre, tel une perle dans un écrin lyrique, se parcourt avec bonheur et nous rend plus proche ce magnifique chanteur universellement admiré. On y découvre la relation fusionnelle qui unit les héros d’opéra, leurs chants et l’homme qui leur prête sa voix.

Nous savons que les hommes remarquables et les personnages qu’ils incarnent ne meurent jamais tout à fait. Ces confidences en sont la preuve. « Nous n’existons que par ce que nous faisons », disait-il. José Van Dam a mis le point final à ce livre, avant de sortir côté jardin, refermant doucement la porte derrière lui, le 17 février 2026. Il nous laisse bien seuls à méditer dans le silence vibrant de ces pages.