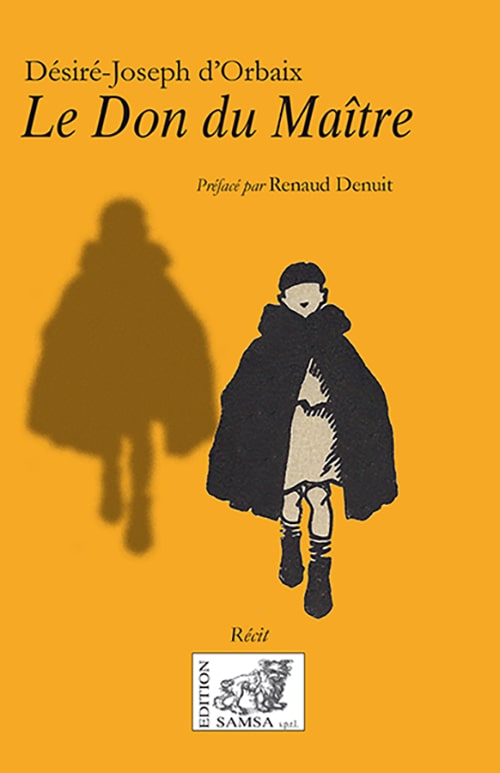

Le Don du Maître

La figure du pédagogue s’y déploie dans une douloureuse complexité : sa mission est haute, mais les apprenants lui apportent plus de soucis que de bienfaits, l’espace scolaire est le miroir des luttes sociales, l’instituteur, sous-payé, apparaît comme un prolétaire mieux vêtu cherchant à partager son savoir avec d’autres prolétaires…

Disponibilité: En stock

La littérature est enseignée dans nos établissements scolaires, mais il arrive à nos écrivains de célébrer l’école. Ce livre s’inspire d’une expérience vécue, voici plus de cent ans, du métier d’instituteur. Avec l’auteur, nous sommes dans la classe de jadis, à la cour de récréation, au réfectoire, au gymnase, à la distribution des prix. Dans cette Belgique d’antan, à la ville comme à la campagne, toute une vie sociale gravite dans et autour de l’école : relations entre maîtres et élèves, jeux et combats d’enfants, réactions de parents, directeurs, inspecteurs cantonaux. Le tout sur fond d’industrialisation, d’exode rural, de colonialisme, d’inégalités quotidiennes et de guerres : la scolaire (interne, sourdement médiocre et pérenne) et bien vite la Grande (faucheuse incomparablement performante).

Plus qu’un reportage ou un témoignage intéressant, Le Don du Maître est une œuvre littéraire. À chaque page s’épanouit l’écriture soignée, surprenante et belle d’un esthète généreux, dont la mémoire visuelle a retenu des scènes émouvantes et vraies. Un livre inclassable, de prose et de vers, nourri d’épisodes romanesques, de descriptions poétiques, de confessions personnelles et de réflexions sur la vie collective.

La figure du pédagogue s’y déploie dans une douloureuse complexité : sa mission est haute, mais les apprenants lui apportent plus de soucis que de bienfaits, l’espace scolaire est le miroir des luttes sociales, l’instituteur, sous-payé, apparaît comme un prolétaire mieux vêtu cherchant à partager son savoir avec d’autres prolétaires. Ce sont ces enfants pauvres qui se battent durement, se ruent sur la soupe, vacillent avant de répondre aux questions, sont équipés de galoches faute de chaussures convenables. Ce sont ces adultes du soir : « En blouses bleues, la figure mal débarbouillée, ils viennent, au sortir des ateliers et des usines, sifflant et grelottants, la tête enfoncée dans les épaules ». L’instituteur exerce un sacerdoce non reconnu, et pourtant, oui, il les aime tous, il éprouve ce don quotidien avec une joie secrète et une fierté assumée.

Tiré à 500 exemplaires en 1922, Le Don du Maître fut réédité une dizaine de fois jusqu’en 1943 et, bien accueilli par la critique, connut un succès mérité. Le moment est venu de le redécouvrir, d’entrer dans son alchimie d’amour. L’enseignant d’aujourd’hui s’y reconnaîtra, malgré l’écart d’un siècle. En tout cas, l’instruction reste au cœur de nos préoccupations. Ses acteurs forment, historiquement, une longue chaîne de combats, travaux et dévouements. Un voyage dans le temps n’est donc pas du temps perdu. Tel un cognac, ce récit profond, de superbe langue, se déguste mieux après avoir vieilli

Le Don du Maître

- 220 pages

- Dimensions : 140x205 mm mm

- Type : Livre

- Couverture : softcover

- Poids : 750 gr

- ISBN : 978-2-87593-264-8

- Maison d'édition : SAMSA Editions

Désiré-Joseph d’ Orbaix

Désiré-Joseph d’Orbaix (pseudonyme de D.-J. Debouck) est né à Thorembais-les-Béguines (Hesbaye) en 1889 et décédé à Uccle (Bruxelles) en 1943. Parmi les écrivains belges d’expression française, il fut l’un des plus importants de l’entre-deux-guerres. Fils du maître d’école de son village natal, il choisit aussi le métier d’instituteur, qu’il exerça dès l’âge de 19 ans, à Saint-Gilles, pendant une dizaine d’années. Ensuite, il tâta du journalisme à Paris, puis à Bruxelles au journal Le Soir, avant de devenir inspecteur de l’enseignement.

Il commença son œuvre par des contes et fonda avec Alex Pasquier, en 1919, la revue La Bataille littéraire, qui fut publiée jusqu’en 1924. Il opta pour son pseudonyme avec Le Don du Maître, qui le révéla au grand public. Il fut l’auteur de deux romans, Le Temps des coquelicots (1926, traduit en néerlandais) et Le Cœur imaginaire (1943). Néanmoins, il fut plus fécond en ouvrages poétiques : ceux-ci, édités à partir de 1932, lui valurent plusieurs prix littéraires ; retenons surtout Ciels perdus (1932), Le Village envolé (1937), Les Complaintes de l’absence (1941) et Cérès ou l’argile qui vit (publié à titre posthume en 1954). La Commune d’Uccle, où l’écrivain résida de 1925 jusqu’à sa mort, a inauguré une avenue d’Orbaix en 1955. La démarche poétique de l’auteur a été reprise par sa fille aînée, Marie-Claire d’Orbaix (1920-1990), dont l’œuvre initiale, La Source perdue (1948), fut dédiée à la mémoire de son père.

En savoir plusDernières parutions

Ripple-marks (1976) est peut-être le plus grave des livres de Muno.

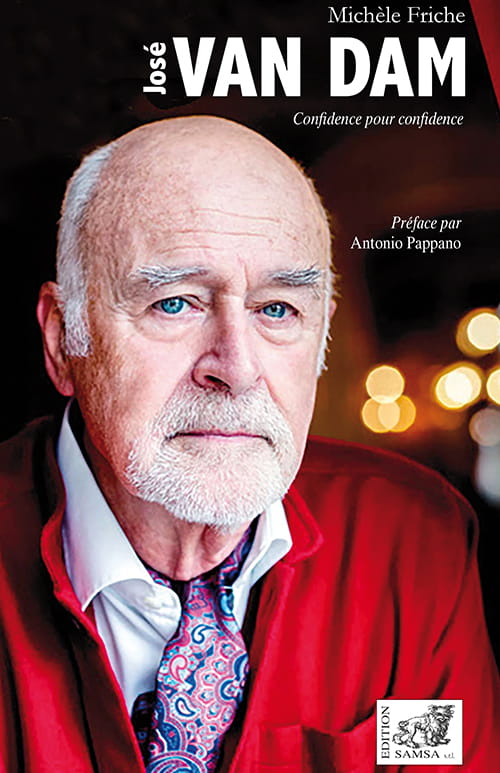

Le livre, tel une perle dans un écrin lyrique, se parcourt avec bonheur et nous rend plus proche ce magnifique chanteur universellement admiré. On y découvre la relation fusionnelle qui unit les héros d’opéra, leurs chants et l’homme qui leur prête sa voix.

Nous savons que les hommes remarquables et les personnages qu’ils incarnent ne meurent jamais tout à fait. Ces confidences en sont la preuve. « Nous n’existons que par ce que nous faisons », disait-il. José Van Dam a mis le point final à ce livre, avant de sortir côté jardin, refermant doucement la porte derrière lui, le 17 février 2026. Il nous laisse bien seuls à méditer dans le silence vibrant de ces pages.