Helen MacEwan, traductrice, diplômée en langues modernes de l’Université d’Oxford, a commencé à s’intéresser au séjour des sœurs Brontë à Bruxelles après y avoir élu domicile en 2004. Elle a fondé le Brussels Brontë Group, société littéraire qui organise des conférences et des promenades guidées afin de promouvoir l’intérêt pour les Brontë. Elle est l’auteur de quatre livres précédents dont Les Sœurs Brontë à Bruxelles et Through Belgian Eyes : Charlotte Brontë’s Troubled Brussels Legacy.

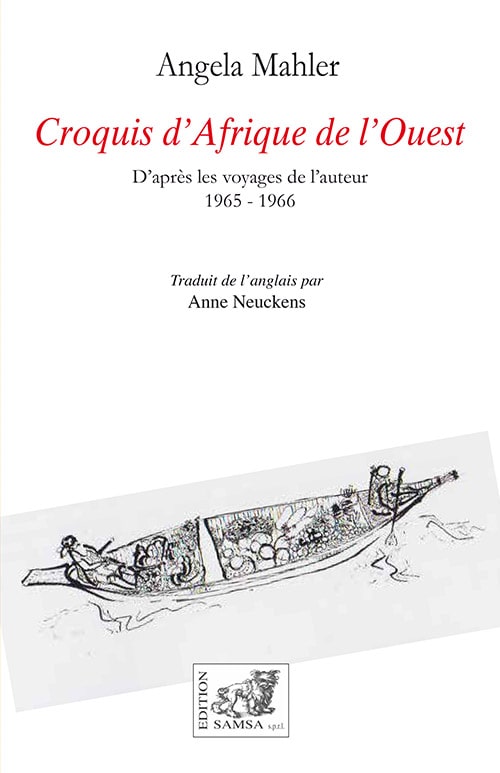

Angela Mahler est une jeune femme exceptionnelle qui vécut de 1943 à 1976. Elle a enseigné l’art à Mayflower, une école secondaire progressiste au Nigeria (de 1964 à 1966). Elle a beaucoup voyagé en Afrique de l’Ouest lorsque le travail le lui permettait et a écrit de nombreuses lettres à ses amis et à sa famille, décrivant et dessinant ce qu’elle a vu et vécu.

Angela est décédée en 1976, elle n’avait que 33 ans !

Ce livre nous révèle avec bonheur une artiste engagée, disparue bien trop jeune.

Carol Mann est historienne de l’art et sociologue, spécialisée dans la problématique du genre et du conflit armé dont elle a contribué à initier l’étude en France, à partir de ses propres travaux, dès 1993, en Bosnie durant le siège de Sarajevo. Chercheure associée à l’Université de Paris 8, elle a crée l’association Women in War, à la fois pôle de recherche et association humanitaire œuvrant dans des zones de guerre, dont la RDC et l’Afghanistan.

Annie Massacry est née à Saint-Denis-du-Sig en Algérie. Après des études de langue et civilisation espagnoles à la Sorbonne et une carrière de professeur, elle se consacre à l’écriture. Après l’épopée et la veine hispanique dans Nos vies sont des rivières (2015), le roman naturaliste à la française avec Les épopées tranquilles (2017), elle dévoile, avec Julio et moi (2019), une nouvelle facette de son talent : son style, brillant, rappelle les épistoliers du XVIIIe siècle. Elle publie ensuite Angola, entre les brumes de nos mémoires (2020), où son art de conteuse flirte avec Joyce, Faulkner et Borges. En 2023 elle nous tisse, avec À l’ombre des volcans, une intrigue policière surprenante, et un recueil de nouvelles avec Tandis qu’elle agonise, en 2024. Il faut lire Annie Massacry !

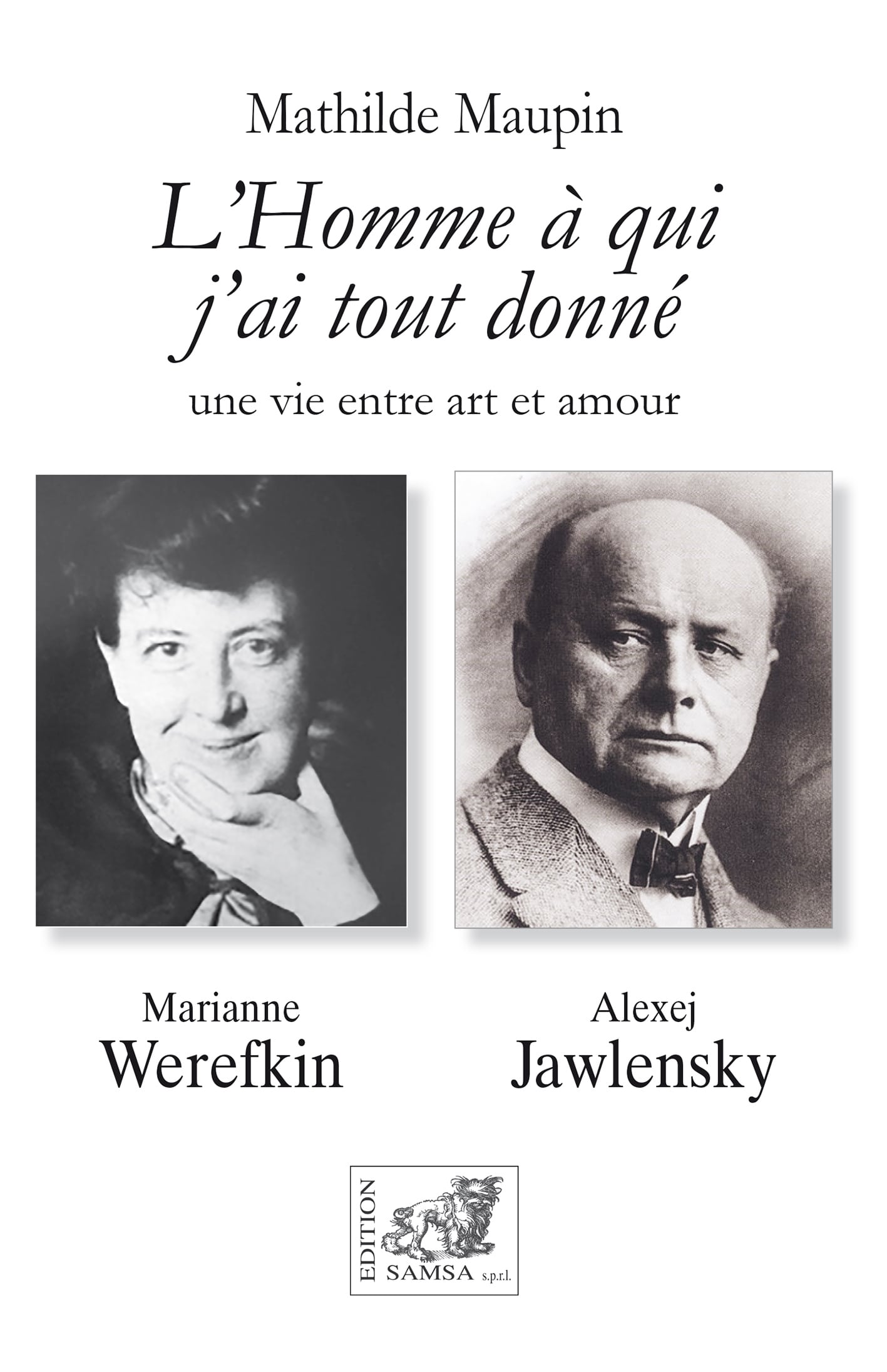

Mathilde Maupin est germaniste de formation, psychologue et directrice d’un centre d’information et d’orientation pour adolescents dans la Somme (France). Ce livre raconte l’histoire d’une passion. Elle est passionnée par l’art. Depuis plusieurs années, elle concentre ses travaux sur les avant-gardes en Europe et, plus particulièrement, ceux de l’Allemagne, et des femmes peintres (parmi lesquelles Marianne Werefkin occupe une place à part). Théoricienne de l’art, peintre de talent et compagne d’Alexej Jawlensky, elle s’est effacée pour lui permettre de s’affirmer

Alain Meynen (1955) a étudié l’histoire à l’Université de Bruxelles. Dans les années ’80, il a été assistant à cette université, en particulier dans les cours d’histoire contemporaine. Au début des années ’90, il a travaillé comme chercheur à des rapports gouvernementaux sur la politique de migration, l’exclusion, la pauvreté et l’insécurité. Il a publié des articles sur la politique économique et sociale, l’économie politique, l’histoire belge de l’après-guerre et l’histoire des systèmes de pensée : le fascisme et le racisme.

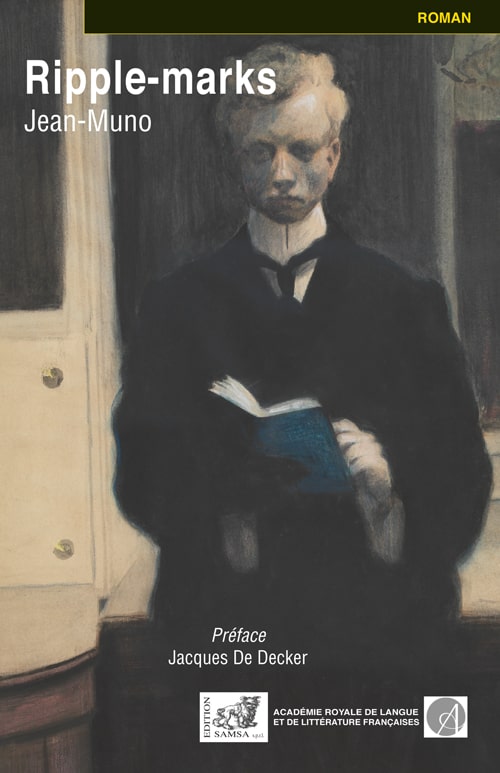

Jean Muno (1924-1988), pseudonyme de Robert Burniaux, est une des personnalités les plus attachantes des lettres belges du siècle dernier. Ses récits, qu’il s’agisse de nouvelles ou de romans, sont empreints d’un sens aigu de l’insolite et d’une dérision nourrie d’un humour raffiné qu’une révolte contenue rend d’autant plus mordant. Son œuvre très personnelle est jalonnée de romans au fantastique quotidien (L’homme qui s’efface, Le Joker, L’Hipparion) et de recueils de nouvelles magistrales (Histoires griffues, Histoires singulières qui lui valut le prix Rossel) qui font de lui un représentant majeur de l’école belge de l’étrange illustrée par Jean Ray, Thomas Owen ou Jean-Baptiste Baronian. Son œuvre recèle aussi le texte majeur qu’est Ripple-marks, plongée autobiographique d’une lucidité ironique, et la décapante Histoire exécrable d’un héros brabançon.